Erhard Schneckenburger

Verfolgung

Juni 1933

Schneckenburger besitzt eine Sammlung von sozialistischen und marxistischen Büchern. Weil er befürchtet, die NS-Behörden könnten seine Wohnung durchsuchen, bewahrt er nur wenige Bücher in seiner Wohnung auf. Die restlichen Bücher versteckt er im Holzschuppen seiner Schwiegermutter in Stuttgart-Botnang. Im Juni 1933 wird Schneckenburgers Wohnung von zwei Gestapo-Beamten durchsucht. Dabei werden die in der Wohnung gefundenen Bücher beschlagnahmt. Nach der Durchsuchung beschließt Schneckenburger, die bei seiner Schwiegermutter gelagerten Bücher zu entsorgen. Er verbrennt die Bücher in der Waschküche seiner Schwiegermutter und spült die Asche in den Abfluss. Die große Aschemenge verstopft jedoch den Abfluss, der daraufhin ausgegraben und gereinigt werden muss.

16.10.1933

Schneckenburger ist Hauptlehrer an der Volksschule in Stuttgart-Botnang. Am 16. Oktober 1933 wird er aus politischen Gründen aus dem württembergischen Schuldienst entlassen. Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.

Biografie

Bürgerschule in Stuttgart

Präparandenanstalt und Lehrerseminar in Backnang

November 1914

Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen

1914

Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg

ab Mai 1917

Vertretungslehrer an verschiedenen württembergischen Schulen, anschließend Hauptlehrer in Stuttgart-Botnang

1919

Eintritt in die KPD

1920

Eintritt in die SPD

Mitglied des Vorstands des SPD-Ortvereins Botnang

1920

Erfolglose Kandidatur für den Reichstag und den württembergischen Landtag

August 1920

Gegen Schneckenburger wird eine Disziplinaruntersuchung durchgeführt. Ihm wird kommunistische Propaganda im Schuldienst vorgeworfen. Die Untersuchung wird ergebnislos eingestellt.

Dezember 1920

Mitglied im Verein für Jugendkunde und Lehrerfortbildung

Mitgründer der Deutschen Kinderfreundebewegung

Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Lehrer und Lehrerinnen

Mitglied des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold

ab 1928

Mitglied im Gemeinderat in Stuttgart

ab Februar 1929

Lehrer an der Volksschule in Stuttgart

1933

Vertreter einer Wäschefirma und kaufmännischer Angestellter bei der Firma Nanz

Juni 1934

Angestellter bei der Firma Bosch in Stuttgart

Juli 1942

Erneut Lehrer im württembergischen Staatsdienst (vermutlich aufgrund des kriegsbedingten Lehrermangels)

ab 1945

Leiter der Abteilung für die Volks-, Mittel- und Sonderschulen im Kultministerium von Württemberg-Baden, später im Kultusministerium Baden-Württemberg, zunächst als Ministerialrat, ab 1951 als Ministerialdirigent und ab 1959 als Ministerialdirektor

Literatur

Karl Bayer: »Nicht das Ich, sondern das Wir...«. 100 Jahre SPD in Botnang. 1890-1990, Stuttgart 1990, S. 48-50.

Andreas Gestrich: »Aufwiegler, Rebellen, saubere Buben«. Alltag in Botnang. Geschichte eines Stuttgarter Stadtteils, Stuttgart 1994, S. 243-245, 269-270.

Schröder 1995, S. 729.

Mittag 1997, S. 182.

Raberg 2001, S. 812.

Weik 2003, S. 133.

Dokumente

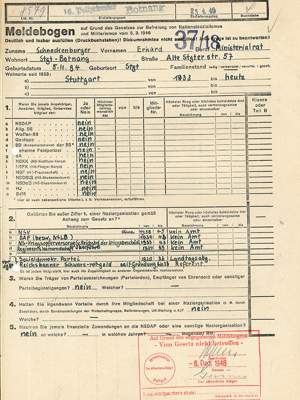

Meldebogen zur Entnazifizierung

Im Rahmen der nach 1945 durchgeführten Entnazifizierung musste Schneckenburger - wie jede und jeder Deutsche über 18 Jahren - in einem Meldebogen seine eventuelle Zugehörigkeit zu NS-Organisationen und seine Aktivitäten in der NS-Zeit darlegen. Ziel dieser Maßnahme war es, NS-Täter und belastete Personen zu finden, aus öffentlichen Ämtern und Behörden zu entfernen und gegebenenfalls zur Rechenschaft zu ziehen.