Ludwig Becker

Verfolgung

02.05.1937

Becker ist Gewerkschaftssekretär des Deutschen Metallarbeiter-Verbands (DMV). Im Zuge der Gleichschaltung der Gewerkschaften wird er am 2. Mai 1933 entlassen.

01.09.1939

Becker wird am 1. September 1939 mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verhaftet und in »Schutzhaft« genommen. Für seine Verhaftung werden Becker keine Gründe genannt, es wird keine Anklage erhoben. Becker wird zunächst im Gefängnis Hohenasperg, ab 26. September 1939 im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Dort bleibt er bis Mai 1945.

Biografie

1899

Volksschule in Schwäbisch Gmünd

1907

Eintritt in den Deutschen Metallarbeiter-Verband (DMV) und in die Sozialistische Arbeiter-Jugend (SAJ)

Lehre als Juwelier in Schwäbisch Gmünd und Besuch eines Abendkurses an der dortigen Fachschule für Edelmetallindustrie

1910

Eintritt in die SPD

Juweliergeselle in Pforzheim und auf Wanderschaft

1911

Besuch der Arbeiterbildungsschule in Berlin

1913

Militärdienst, ab 1914 Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg

1918

Mitglied des Stuttgarter Soldatenrats

1918

Mitbegründer der KPD

1924

Becker wird wegen seiner illegalen Tätigkeit für die verbotene KPD zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wird jedoch vorzeitig entlassen, weil er in den württembergischen Landtag gewählt wird.

ab 1925

KPD-Parteisekretär in Stuttgart

1926

Mitglied des Gemeinderats in Schwäbisch Gmünd

ab Dezember 1930

Sekretär des Deutschen Metallarbeiter-Verbands (DMV) in Schwenningen

Ausschluss aus der KPD, daraufhin Eintritt in die Kommunistische Partei-Opposition (KPO)

Juni 1933

Arbeitslos

März 1934

Hilfsarbeiter bei einem Dachdeckermeister in Schwenningen

August 1935

Hilfsarbeiter im Lager einer Uhrenfabrik in Villingen

Januar 1937

Tätigkeit im Lager der Württembergischen Uhrenfabrik Bürk in Schwenningen

1945

Stellvertretender Bürgermeister von Schwenningen, von der französischen Militärregierung ernannt

Beteiligt an der Neugründung der KPD und der IG Metall

1946

Mitglied des Gemeinderats der Stadt Schwenningen und der Kreisversammlung des Landkreises Rottweil

1947

Leiter der IG Metall Württemberg-Hohenzollern

1951

Erneuter Ausschluss aus der KPD

1953

Bezirksleiter der IG Metall Nordwürttemberg in Stuttgart

1955

Eintritt in die SPD

1969

Ruhestand

Literatur

IG Metall Mitteilungen Stuttgart, 1957, Juli, Jahrgang 12, Nr. 7, S. 28.

Ekkehard Hausen, Hartmut Danneck: »Antifaschist, verzage nicht ...!«. Widerstand und Verfolgung in Schwenningen und Villingen 1933-1945, Villingen-Schwenningen 1990, S. 74-76.

Schumacher 1995, S. 9.

Raberg 2001, S. 45.

Theodor Bergmann: »Gegen den Strom«. Die Geschichte der KPD(Opposition), Hamburg 2001, S. 409.

Kühnel 2002, S. 58.

Weik 2003, S. 18.

Weber Herbst 2008, S. 95-96.

Dokumente

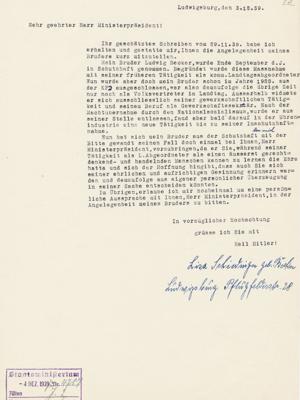

Schreiben von Lisa Schiedinger

Am 3. Dezember 1939 wandte sich Beckers Schwester Lisa Schiedinger an den württembergischen Ministerpräsidenten Christian Mergenthaler mit der Bitte, sich für ihren verhaftete Bruder einzusetzen. Sie hatte jedoch keinen Erfolg: Becker blieb bis zum Ende des NS-Regimes in Haft.